Cripsis en una Navidad

Esto no es esperanza

Nunca he sido optimista, pero siempre he tenido esperanza. Como siempre he pensado que todo podría salir mal, nunca he dejado de albergar la esperanza de que las cosas podrían ir mejor. A esto Terry Eagleton lo denominó un estado de “esperanza sin optimismo”. La esperanza proyecta un futuro mejor a partir de un presente negativo. Por contra, el optimismo imagina un futuro aún mejor a partir de un presente bueno. Eagleton va más allá y señala que el optimismo ha apuntalado las sociedades neoliberales puesto que, en esencia, quienes se proyectan desde un presente aceptable solo pueden ser las clases burguesas y liberales. Así, el capitalismo simula el optimismo como un motor de parálisis del desarrollo y la prosperidad social. ¿Qué fueron los años 80 salvo una época de optimismo hedónico y ultraliberal por parte de yuppies y otros menestorosos turbocapitalistas?

La desesperanza radical (o el “coraje de la desesperanza” postulado por Slavoj Žižek) es algo que entiendo, pero ¿es posible no tener esperanza ni miedo y aun así estar plenamente en contacto con la amplitud del panorama emocional actual? - Hope without optimism, action without hope?, de Megan Adam

El optimismo es performativo puesto que motiva cambio, pero a la vez es conservador ya que desea operar un cambio a partir de las estructuras socioeconómicas actuales. En ese sentido, creo que ninguna estética refleja mejor el optimismo libertario y metaliberal que la estética influencer o esa actitud de “vacaciones eternas”. Las clases dominantes son optimistas porque persiguen un orden actualizado. Las dominadas, como señala Adam en la cita anterior, recurren a la esperanza pese a que esta pueda ser vista como una seña de inmovilismo.

Benjamin animaba a desconfiar del progreso. No se trata de ser escéptico, más bien de cuestionar el ritmo acelerado de los optimistas. Mi respuesta es refugiarme en el canal de ExtraMint. En sus vídeos describe las estéticas online de diversas épocas. Me interesó sobre todo su vídeo sobre la estética de los 2000 ya que creo que marca una diferencia: en los primeros años del siglo la esperanza regía un diseño tecnológico que imaginaba futuros casi alienígenas. En la Aesthetics Wiki me pierdo un poco mientras buceo entre estéticas que he atravesado y por primera me siento identificado. Lo mío nunca fue vestir a la moda, pero sí adoptar todas las modas de internet.

Eagleton señala que hay países en los que el optimismo es una ideología oficial, como en Estados Unidos. El progreso siempre se mueve hacia adelante o bien es irreversible. El fracaso da miedo o se vende como un paso hacia el éxito. Esta retórica ha alimentado incluso los movimientos neorreaccionarios que postulan un progreso hacia la destrucción de lo humano. El posthumanismo de la Ilustración Oscura o NRx no deja de caer en la misma trampa del optimismo, como se apunta en este gran estudio sobre sus raíces filosóficas.

La sed de aniquilación del sujeto se despierta al comprobar que ya no es posible, una vez que se ha atravesado la esfera antropológica, poner en el mundo ningún orden, ningún dios, ningún fundamento racional, ninguna economía restringida a la producción y el consumo productivo.

Rubén H. Ríos

La esperanza es débil, pero activa el cambio. A raíz de la serie que Aarón Rodríguez Serrano está dedicando al metamodernismo y el cine, ahondé un poco más en el concepto pese a que creo que en sus vídeos todo queda bastante claro. Parece ser que el metamodernismo viene marcado por unas pocas ideas:

Ironía sincera

Idealismo pragmático

Realismo mágico

Ingenuidad informada

Estos años he leído bastante sobre el fenómeno y creo que se trata de una corriente que incurre en algunos de los vicios del posmodernismo (pese a sus diferencias radicales); a saber, ese posicionamiento moral que mira todo desde arriba y esa necesidad casi patológica de acudir a grandes narrativas (esta vez en forma de supuestos movimientos sociales antiestablishment) para legitimar su presencia histórica. La realidad es que nunca comprendí esa ambición de trascender el tiempo de uno, por eso quizá siempre me he refugiado en el misticismo renacentista y el escolastismo medieval ya que en sus escritos encuentro formas de disentir con el mundo a partir de vías donde la trascendencia se alcanza mediante la humildad del conocimiento.

Esto se me va de madre, así que siempre podéis bucear en el manifiesto original sobre metamodernismo o ver este pequeño vídeo que lo introduce con cierto gusto y sencillez, aunque os aviso que su creador admira a Jordan Peterson, así que la red flag está ahí puestita.

En cualquier caso, lo que más me interesa del metamodernismo es esa ironía sincera. Me agota el cinismo posmoderno cuya ironía es denunciadora, destructiva y, en consecuencia, inocua. Estos días he terminador de leer Wilt, de Tom Sharpe, y puede que ahí exista un germen de una protoposmodernidad que me causa arcadas: clasismo, ironía condescendiente, sobreexplicaciones, erotismo hipersexualizado y humor inánime. Por ironía sincera me refiero a la capacidad del medio creativo de desnudar una condición sin necesidad de justificarla. Y aquí me paro en algo vital para mí: la capacidad de perdonar sin que el agraviante deba ganárselo.

Algo que me aleja de muchas de las películas y series de la actualidad es que lidian con dramas en los que no existe el perdón. ¿Me eres infiel? Dedico una película a hablar sobre cómo sano mis heridas con egoísmo. ¿El neoliberalismo me cosifica y convierte en víctima? Legitimo la violencia contra inocentes. And so on. No soy moralista, solo me llama la atención la incapacidad del mundo actual para perdonar. Por eso, aunque este año no he hecho lista de audiovisual total y la de series no creo que interese a nadie, sí quería refugiarme en ciertas ficciones que han hablado de la capacidad del amor para perdonar.

Por eso me quedo con este capítulo y momento de The Sixth Commandment (Sarah Phelps, 2023) donde Timothy Spall se gana el cielo. La ficción será perversa con su personaje, pero es aquí donde su amor o, mejor dicho, la posibilidad de ser amado, le abre la posibilidad de perdonarse a sí mismo. Esto es metamoderno en el instante en el que la ironía de la serie (fría y cruel) desnuda finalmente a su protagonista.

O la mirada de Ripley (Craig Mazin, 2024) cuando, con el fin de empezar a legitimar la perversidad de su futuro, se confiere el perdón por la vía del amor de la belleza: el hombre gris de la modernidad de Highsmith encuentra en la posibilidad de amar la belleza de una canción o de un cuadro de Rembrandt un oasis de perdón.

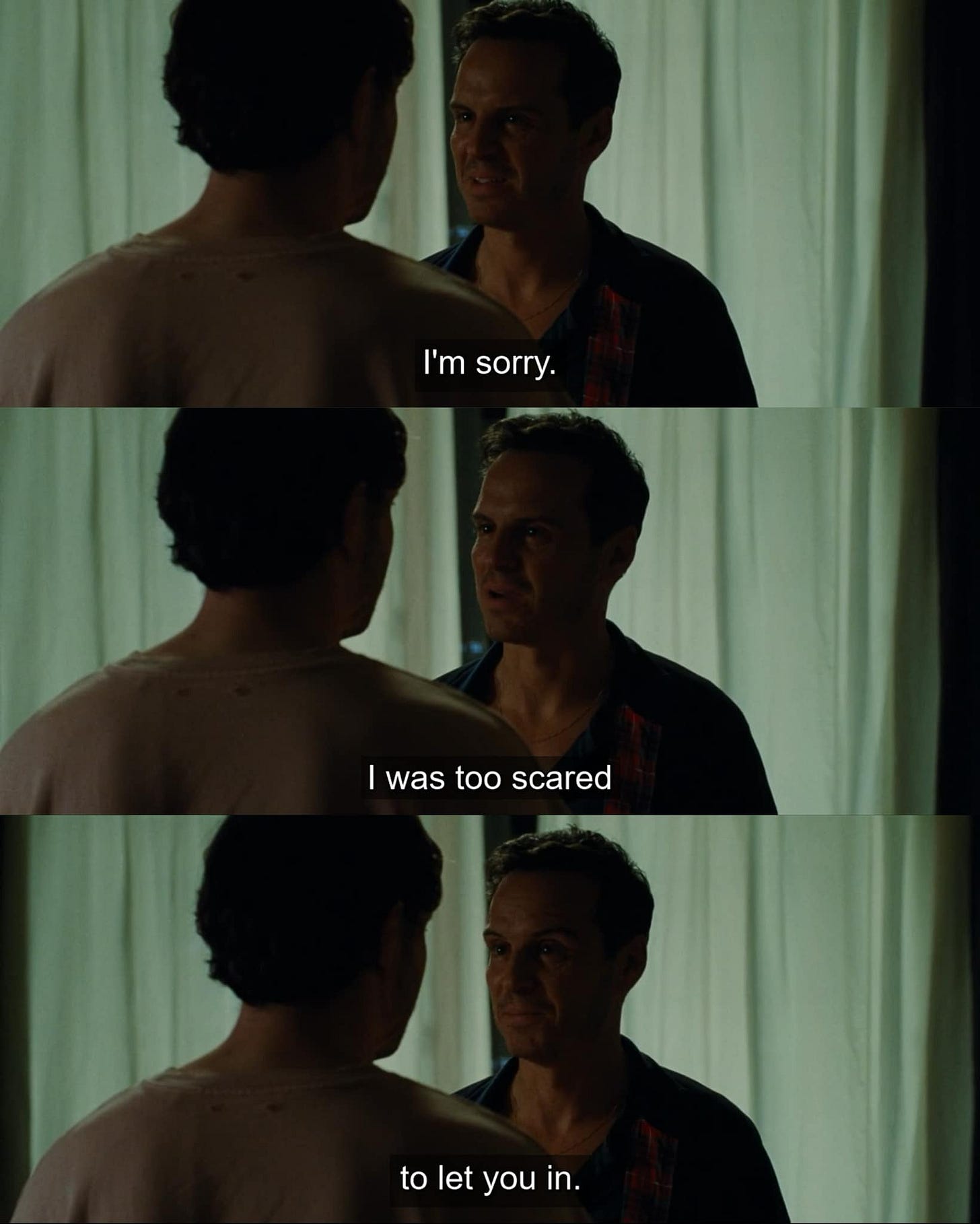

Y eso llamado All of Us Strangers donde quizá Andrew Haigh no brille como en otras ocasiones, pero demuestra que el amor y el perdón son una categoría necesaria para abrirnos a la posibilidad de que el Otro nos mire y, sobre todo, nos sintamos reconocidos.

O el séptimo capítulo de Grotesquerie (Max Wrinkler y Ryan Murphy, 2024) del que no haré spoilers. Todos los vicios y defectos de Murphy concentrados y, a la vez, un ejercicio brillante de cómo vampirizar un género (el thriller sobre asesinos en serie) para dar una lección sobre el perdón, el amor y, cómo no, decirnos que todo esto va de personajes con traumas. Todo un capítulo que merodea el absurdo almodovariano, colinda con las derivas kitsch de Solondz (al pobre Araki no puede llegar) y compañía y termina siendo un bofetón de ironía que desnuda.

Debería haber dicho algo más dadas las fechas que son, pero solo quería apuntar a esa idea en la que vengo pensando y que quizá algún día desarrolle más. Esta vez no os diré con qué no tenéis que perder el tiempo puesto que son fechas navideñas y supongo que algunas de las personas que leen esto sí las celebran. También para las que no, como es mi caso, os recomiendo cosillas de General Idea, un colectivo de artistas neerlandeses que sí hicieron bueno el posmodernismo con collages, remixes y campañas en tiempos del VIH.

Espero que paséis buenos días y ya nos seguiremos leyendo en 2025 siempre que os apetezca. Muchas gracias ^_^